Leuchtfeuer der Freiheit

Mit großer Betroffenheit und Trauer nimmt das Lew Kopelew Forum die Nachricht vom Tod des großen Liberalen Gerhart Baum auf. Ein Mann, der sein gesamtes politisches Leben für die Freiheit, die Menschenrechte und die Werte der offenen und demokratischen Gesellschaft stand. Er war darin vielen Menschen wichtige Orientierung und bedeutendes Vorbild – auch für uns.

Aus Anlass unserer Verleihung des „Lew Kopelew Preises für Frieden und Menschenrechte“ in der Halle der Kreissparkasse Köln rief er vor einem knappen Jahr im Juni 2024 uns allen den „Wert der Freiheit“ in Erinnerung: „Die Menschen haben vergessen, was Freiheit bedeutet.“ Und weiter appellierte er: „In der Ukraine sitzen die Menschen in ihren Kellern und wissen nicht, was im nächsten Moment passiert. Das muss aufhören.“

In einem flammenden Appell erinnerte er bei der Preisverleihung daran, dass in der Vergangenheit lange für eine friedliche Weltordnung gerungen wurde. Auch deshalb verurteilte er den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als Bruch des Völkerrechts.

Lew Kopelew, der zehn Jahre in Unfreiheit im sowjetischen Gulag inhaftiert war und nach seiner Zwangsausbürgerung bis zu seinem Tod im Kölner Exil lebte, hatte große Achtung und Respekt für Gerhart Baum. Das gleiche galt auch umgekehrt.

Gerhart Baums Stimme wird uns fehlen. Wir werden in unserer Arbeit an ihn und seine Werte erinnern.

Vorstellung der neuen Geschäftsführung

Liebe Freundinnen und Freunde des Lew Kopelew Forums,

Ich darf ihnen heute die sehr erfreuliche Mitteilung machen, daß wir eine überaus qualifizierte neue Geschäftsführerin für unser Forum gewinnen konnten : Frau Anastasia Koehler. Sie ist damit die Nachfolgerin von Frau Tatjana Dettmer, die nach Jahren wunderbarer Zusammenarbeit zu neuen Ufern aufgebrochen ist.

Wir sind sehr glücklich, daß Frau Koehler gemeinsam mit uns allen das Erbe des großen Humanisten und Schriftstellers Lew Kopelew lebendig halten wird - gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Die Ukraine leidet unter Last des brutalen Putinschen Angriffskrieges, Demokratien innerhalb und außerhalb Europas sind unter Druck. Wir haben viel zu tun. Ich freue mich, daß sie Frau Koehler bei unseren Veranstaltungen, die wir nun wieder aufnehmen, kennenlernen werden. Und ein klein wenig auch schon jetzt.

Ihr

Thomas Roth

Anastasia Koehler hat an der Europa-Universität Viadrina Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas studiert und im Rahmen ihrer Masterarbeit zu Flucht und Emotionen unter ukrainischen Aktivist*innen in Frankfurt (Oder) geforscht. In den letzten Jahren hat sie in verschiedenen Bereichen mit Menschenrechts- und Osteuropabezug gearbeitet. Dazu zählten die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen in der Ostukraine im Rahmen einer internationalen Monitoringmission, die 2016 durch die NGO Austausch e.V. koordiniert wurde, sowie ihre anderthalbjährige Tätigkeit von 2022 bis Ende 2023 als Projektmanagerin bei SCIENCE AT RISK (akno e.V.), einem Verein, der sich seit der Protestbewegung in Belarus 2020 und länderübergreifend seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine 2022 für die Wissenschaftsfreiheit in Osteuropa einsetzt. Und schließlich die Leitung und Durchführung des Ausstellungsprojekts „Was Wirklich Zählt“, das in Bild und Text die Geschichte von ukrainischen Geflüchtetenim Jahr 2022 dokumentiert, und zwischen 2022 und 2024 an Universitäten, Schulen und in Galerien vorgestellt beziehungsweise ausgestellt wurde.

„Die Arbeit im Lew Kopelew Forum ist für mich von großer Bedeutung, weil es durch seinen Namensgeber gerade in der heutigen Zeit dazu inspiriert, sich nicht entmutigen zu lassen und für Menschenrechte und gegen Desinformationen und imperiale Kriege einzustehen. Ich freue mich darauf, Lew Kopelews Weg mit Ihnen zu erkunden und nach Themen zu suchen, die vielleicht auch Hoffnung spenden können, aber vor allem den zivilgesellschaftlichen Geist stärken und die Menschen, die sich dafür einsetzen, unterstützen.

Herzliche Grüße und auf bald im Lew Kopelew Forum,

Anastasia Koehler“

Geschäftsführerwechsel im Lew Kopelew Forum

Liebe Mitglieder,

liebe Freunde und Freundinnen des Forums,

sehr geehrte Damen und Herren,

im Lew Kopelew Forum beginnt ein neuer Abschnitt: unsere langjährige Geschäftsführerin Tatiana Dettmer verlässt das Forum zum Jahresende. Das bedauern wir sehr.

Frau Dettmer führte die Geschäfte souverän in einer turbulenten Zeit mit höchster Kompetenz. Corona, die Bewegung gegen Wahlfälschung und für Demokratie in Belarus, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine: Das Lew Kopelew Forum hielt in der Ära Dettmer intensiv Menschenrechte, freie Kultur und Demokratie hoch. Brücken bauen im Sinne Lew Kopelews – das ist nicht einfach in einer Zeit, in der Russland unseren Verein leider zur „Unerwünschten Organisation“ erklärt hat. Wir werden in unserer Arbeit dennoch nicht nachlassen.

Vorstand und Beirat des Lew Kopelew Forums sprechen Tatiana Dettmer von Herzen ihren großen Dank aus.

Der Vorstand des Forums wird in den kommenden Wochen die Nachfolgerin bekannt geben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Januar unseren Betrieb bis auf interne Arbeiten stark einschränken werden und keine öffentlichen Veranstaltungen in unseren Räumen durchführen können.

Wir freuen uns, dass uns nach wie vor zahlreiche Anfragen und Ideen für Veranstaltungen im kommenden Jahr erreichen. Unsere neue Geschäftsführung wird in Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Beirat des Forums das Programm ab dem nächsten Jahr erarbeiten. Wir planen unseren öffentlichen Betrieb ab Februar 2025 wieder aufzunehmen.

Dann freuen wir uns, Sie in unseren Räumlichkeiten und bei unseren Veranstaltungen wieder begrüßen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein gutes neues Jahr in einer Welt mit Achtung der Menschenrechte und des Völkerrechts – für eine Freiheit der Kultur und Kultur der Freiheit.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Thomas Roth

Vorsitzender

Thomas Ammer (1937-2024)

Wir trauern um unser langjähriges Mitglied und Bürgerrechtler Thomas Ammer, der am 11. Oktober 2024 in Euskirchen verstarb. Als Mitbegründer der Widerstandsgruppe Eisenberger Kreis wurde Thomas Ammer 1958 in der DDR zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. 1964 wurde er von der Bundesrepublik freigekauft. Thomas Ammer engagierte sich Zeit seines Lebens für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte.

Ein Nachruf von Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk:

Etwa 1991 hörte ich zum ersten Mal von der Widerstandsgruppe „Eisenberger Kreis“. Das war eine Gruppe von über 20 jungen Oberschülern und Lehrlingen, die sich nach der Niederschlagung des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 strikt konspirativ gebildet hatte, um Widerstand gegen die kommunistische Diktatur zu leisten. Ihr ausdrücklicher Antrieb war: Nie wieder! Ihr Vorbild waren die „Weiße Rose“ um die Geschwister Scholl. Der „Eisenberger Kreis“, ein Name, den die Staatssicherheit der Gruppe später gab, protestierte mit selbstgefertigten Flugblättern, mit Wandparolen, mit dem Herunterreißen von Propagandatafeln gegen die SED-Diktatur. Mitglied der Gruppe durften nur jungen Männer werden, weil Frauen als leichter erpressbar und als „schwatzhaft“ galten... Das Ende der Gruppe hat tragischerweise genau dieser Annahme widersprochen.

Über die genaue Gruppengröße wussten nur 3, 4 Männer Bescheid, aber auch sie kannten nicht alle Mitglieder, die in kleinen Zellen organisiert waren. Um den konspirativen Charakter zu wahren, waren alle Mitglieder angehalten, sich im Alltag nicht sonderlich oppositionell zu geben, sondern „mitzulaufen“, um die Gruppe nicht gefährden. Nach dem Abitur einiger Mitglieder in den Jahren 1953-1955 weitete sich der Aktionsradius aus, weil nunmehr an mehreren Orten Gruppenmitglieder agierten. Zu den politischen Forderungen zählten u.a. freie Wahlen, Abzug der sowjetischen Besatzungstruppen, Freilassung politischer Gefangener, Pressefreiheit, Zulassung von Oppositionsparteien, Beendigung politischer Prozesse, Abschaffung der Stasi. Auch gegen die Militarisierung protestierte die Gruppe. So ist im Januar 1956 auf einen GST-Schießstand ein Brandanschlag verübt worden. Ein Fahrgastschiff, das 1956 auf den Namen „Stalin“ getauft herumfuhr, ist in einer nächtlichen Aktion in „Bayern“ umbenannt worden.

Zum Kopf der Gruppe zählte Thomas Ammer. 1937 in Eisenberg geboren hatte er gemeinsam mit Reinhard Spalke (1937-1995) und Johann Frömel (1935-2019) 1953 die Gruppe begründet. Sein Vater, ein Handwerker, der historische Tasteninstrumente herstellte, hatte sich als KPD-Mitglied am Widerstand gegen die NS-Diktatur aktiv beteiligt. Auf der Oberschule erlebte Thomas Ammer 1952/53 den Kampf gegen die Jungen Gemeinde hautnah mit. Das empörte ihn sehr – als FDJ-Mitglied. Er war an der Oberschule FDJ-Funktionär zur Tarnung und baute die Widerstandsgruppe auf. Das handhabte er so auch nach seinem Wechsel an die Universität Jena, wo er Medizin studierte und ebenfalls in der FDJ aktiv war.

Nach der Niederschlagung der ungarischen Revolution durch sowjetische Truppen im Herbst 1956, versuchte sich die Gruppe zu radikalisieren, zugleich ist die konspirative Vorsicht nochmals erhöht worden. Schließlich flog durch Verrat die Widerstandsgruppe auf: Ein Mann hatte Kontakt zur Gruppe unter Vortäuschung, er sei ein bundesdeutscher Journalist, gefunden, spionierte sie umfassend aus und so kam es schließlich am 13. Februar 1958 zur Verhaftung von 24 Gruppenmitgliedern – fünf hatten sich dem Zugriff durch Flucht noch entziehen können. Es folgten harte Wochen von Einzelhaft und Verhören; nicht immer gelang es, alle vorsorglich eingeübten Strategien einzuhalten. Aber sie blieben standhaft und mutig. Den Köpfen der Gruppe drohte die Todesstrafe. Damit spielte der Staat in seinen Erpressungsstrategien. Die jungen Männer hatten Glück, sie erhielten „nur“ Zuchthausstrafen. Thomas Ammer bekam vom Bezirksgericht Gera mit 15 Jahren Zuchthaus die höchste Strafe. Zunächst ist er in der Haftanstalt Waldheim eingesperrt worden, dann von November 1958 an in Brandenburg-Görden.

Am 14.8.1964 ist Thomas Ammer von der Bundesregierung freigekauft worden. Er konnte in die Bundesrepublik ausreisen. Dort studierte er in Tübingen, Bonn und Erlangen Politische Wissenschaften, Jura und Geschichte. Nach dem Studium arbeitete er in verschiedenen Institutionen der politischen Bildung, ehe er ab 1975 im Gesamtdeutschen Institut in Bonn und nach dessen Auflösung ab 1991 bis zur Berentung bis 2002 in der Bundeszentrale für Politische Bildung arbeitete.

Thomas Ammer war bis 1982 SPD-Mitglied. Als überzeugter Demokrat war er Antikommunist. Er stellte seine Erfahrungen und Erlebnisse lebenslang in den Dienst der Aufklärung über die kommunistische Diktatur. Als gewissenhafter Wissenschaftler und Publizist war er zeitlebens eine besonnene und abwägende, nie geifernde, immer nüchterne Stimme. Er wurde über Parteigrenzen hinweg geachtet, respektiert, ja, ich möchte sagen, so habe ich es erlebt: geliebt. Sein bescheidenes Auftreten, seine unprätentiöse Art, seine Zurückgenommenheit nahmen noch jeden für ihn ein. Er verfügte über ein schier grenzenloses Wissen über die SED-Diktatur. Immer war er ansprechbar, immer freundlich, immer zugewandt. Der große öffentliche Auftritt war nicht seine Sache, aber er verschloss sich diesem nicht, wenn es der Aufklärung diente.

Von 1992 bis 1998 war Ammer von der BpB abgeordnet und gehört zum wissenschaftlichen Mitarbeiterstamm der beiden Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages zur Aufarbeitung und Folgen der SED-Diktatur. Ich hatte ihn am Rande einer Tagung 1991 erstmals persönlich kennengelernt – sofort war er bereit, dem ihm persönlich nicht bekannten jungen Mann Auskunft zu geben. Für mich war er zu diesem Zeitpunkt ein bereits bewunderter Autor, vor allem kannte ich ihn wegen eines Buches zu Geschichte der Universität Rostock (1979) und einer Dokumentation zur Auflösung der Stasi in Rostock (1991). Nun traf ich ihn am Rande von Tagungen immer wieder. Und als Mitarbeiter der Enquete-Kommission, der ich als Sachverständiger angehörte, war er für mich fast automatisch eine Persönlichkeit, die mir Halt und Kompass zugleich war. Er wurde von allen Mitgliedern der Kommission gleichermaßen hochgeschätzt – wahrscheinlich ist ihm das gar nicht genug gespiegelt worden, womöglich wäre ihm das auch peinlich gewesen. Er machte wirklich kein Gewese um seine Person und hat immer auf andere Schicksale verwiesen.

Als Ulrike Poppe, Rainer Eckert und ich 1994 für die Evangelische Akademie Berlin-Brandenburg und den Unabhängigen Historikerverband die erste große Tagung zur Geschichte von Opposition und Widerstand in der DDR organisierten und kurz darauf den ersten Sammelband dazu herausgaben, war es selbstverständlich, dass wir Thomas Ammer zur Mitarbeit einluden. Wir waren sehr dankbar, dass er mit einem Aufsatz zum Widerstand an den Universitäten dabei war. Ebenso denkwürdig war sein Auftritt in Jena vor der Enquete-Kommission, als er über den „Eisenberger Kreis“ berichtete.

Thomas Ammer bescherte mir eines meiner größten Glücksmomente als Historiker – und ich konnte nicht einmal etwas dafür: Ich befasste mich seit der Archivöffnung 1990/91 auch sehr intensiv mit der Geschichte des „17. Juni 1953“. Seit 1992 publizierte ich dazu kontinuierlich. 2002/04 forschte ich mit Bernd Eisenfeld (1941-2010, auch er ein früherer politischer Häftling: siehe mein Nachruf in: Deutschland Archiv 43(2010) 4, S. 601-603) und Ehrhart Neubert über die Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte des 17. Juni. Herauskam 2005 das voluminöse Buch „Die verdrängte Revolution“. Dieses wurde von vielen angefeindet – es enthielt zu viele unbequeme Tatsachen. Die gröbsten Attacken kamen aus Teilen der Geschichtswissenschaft, der wir ihre Ignoranz bis 1990 vorhielten, und von Teilen antikommunistischer Verbände, deren Zusammengehen mit neofaschistischen Kräften vor 1990 wir kritisch betrachteten. Thomas Ammer hingehen entdeckte etwas in dem Buch, was mir als Autor selbst nicht aufgefallen war: In einem großen Abschnitt gehe ich auf einen Mann ein, der für die Nazis, die Sowjets und dann für die Stasi als Informant arbeitete. Buchstäblich Tausende Menschen lieferte Harry Schlesing, so der Name, ans Messer. Er war ein Spitzel, wie ihn sich kein Romanautor ausdenken könnte: er zählte zu den Stasi-Spitzeln mit der größten Aktionsweite, ein Mann, der selbst Vizeminister Beater Strategien diktierte. Ich wertete erstmals die Aktenüberlieferung aus und schrieb ausführlich über ihn und sein Treiben. In dem Buch nimmt er viel Raum ein. Nach der Veröffentlichung rief mich Thomas Ammer an, sehr aufgeregt und zugleich tief befriedigt: Harry Schlesing war der Mann, der auch den „Eisenberger Kreis“ ausgekundschaftet und verraten hatte, ein übler Typ, der auch Thomas Ammers Lebensweg entscheidend negativ beeinflusst hatte. Ich war durch diese unverhoffte Entdeckung sehr glücklich – konnte ich doch Thomas Ammer ungeahnt so ein wichtiges Puzzleteil seiner Biographie liefern. Er publizierte wenig später, auf Bitte vieler hin, auch von mir, endlich den Bericht, den er kurz nach seiner Freilassung in die Bundesrepublik verfasst hatte über den „Eisenberger Kreis“. Wer den Forschungsstand über die Gruppe kennt und diesen Bericht liest, kann nur staunen angesichts der Präzision und lernt zugleich einen Mann kennen, der faktenbasiert Geschichtsbetrachtung auch als Zeitzeuge betrieb.

Nun ist Thomas Ammer am 11. Oktober 2024 verstorben. Bis zuletzt verfolgte er intensiv und voller Anteilnahme die Geschehnisse. Der russländische Krieg gegen die Ukraine bekümmert ihn sehr – natürlich war er, der als Pazifist gegen das SED-Regime protestiert hatte, 100%ig auf der Seite der Ukraine und auch für eine solche militärische Unterstützung, die die Ukraine siegreich sein lassen kann. Nach einer kurzen Krankheit schlief Thomas Ammer für immer ein.

Er war in vielerlei Hinsicht ein großes Vorbild. Freiheit und Demokratie in Deutschland haben in Thomas Ammer eine leuchtende Biographie. Es liegt an uns, das Vermächtnis von Thomas Ammer zu bewahren und an die Nachgeborenen weiterzugeben. Baut ihm Denkmäler, benennt Straßen und Plätzen nach ihm, stiftet Demokratie-, Freiheits-, Aufarbeitungspreise mit seinem Namen, in seinem Sinne, dreht Spielfilme über ihn und sein Wirken – aber vor allem nehmt ihn als biographisches Beispiel im Schulunterricht und in der politischen Bildung: Besser geht es in dieser Welt nicht mehr.

In tiefer Trauer und voller Hochachtung, Respekt und Stolz, ihn gekannt zu haben und voller Mitgefühl mit seiner Frau Vera: Ilko-Sascha Kowalczuk am Morgen des 15. Oktober 2024.

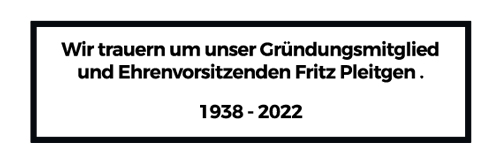

2024: Sinfonie für einen Freund

Als der Lew Kopelew Preis für Frieden und Menschenrechte Anfang Juni zum 16. Mal vergeben wurde, erinnerte der Moderator der Veranstaltung und Vorstandsvorsitzender des Lew Kopelew Forum, Thomas Roth, das Publikum daran, dass es die erste Preisverleihung ohne den Mitbegründer des Forums, des ehemaligen WDR-Intendanten Fritz Pleitgen, sein würde.

Am 15. September 2022 war Fritz Pleitgen in Köln verstorben. In ihrem Nachruf schrieb Maria Klassen, Vorstandsmitglied im Lew Kopelew Forum: „Fritz Pleitgen war ein wissbegieriger, einfühlsamer Beobachter und Vermittler, ein hochprofessioneller Journalist mit maximal ethisch moralischem Anspruch, ein resoluter Streiter für Gerechtigkeit, ein Netzwerker und Macher, der auf der Höhe all seiner machtvollen Ämter zu keiner Zeit seine Bodenständigkeit und Menschlichkeit einbüßte, ein Mann mit unerschöpflich gesundem Humor und einem großen Herz am rechten Fleck.“ (Quelle: www.forschungsstelle.uni-bremen.de)

Thomas Roth ergänzte zur Beziehung von Fritz Pleitgen und Lew Kopelew: „Und dort in Moskau hatten sie sich ja dann auch getroffen. Der ehemalige Gulaghäftling Kopelew und der neue Korrespondent Pleitgen. „Lew Kopelew“, so schilderte es Pleitgen, „der Germanist und Humanist aus Kiew war in Breschnjews Sowjetunion eine exotische Erscheinung. Er galt als wandelnde Enzyklopädie. Sein Wissen über russische und westliche Literatur war phänomenal. Wer sich als westlicher Diplomat oder Korrespondent über die Kulturen und die Geschichte der Sowjetvölker informieren wollte, wandte sich an ihn. Er war damals für uns wie Google heute. Nur besser, weil es stimmte, was er uns mitteilte.“ So begann die Freundschaft zwischen den beiden Männern in den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts im damals noch viel graueren Moskau. Sie war nicht ohne Kontroversen, kein Wunder bei den ausgeprägten Charakteren, aber sie war voller Zuneigung füreinander und überdauerte alle Veränderungen und politischen Stürme.“ (Quelle: www.kopelew-forum.de „Dahin wollte keiner…!“)

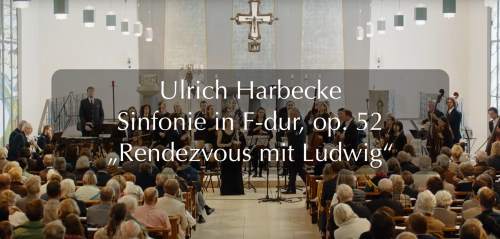

Zu Ehren von Fritz Pleitgen widmete der Journalist, Schriftsteller und Komponist Ulrich Harbecke, der viele Jahre für den WDR tätig war, eine Sinfonie, die im Rahmen eines Abschiedskonzerts am 22.10.2022 in Köln uraufgeführt wurde.

https://www.youtube.com/watch?v=Ibi0gh6HpEQ

Es spielte die Junge Philharmonie Köln, verstärkt durch Mitglieder des Landes Polizei Orchesters NRW unter der Leitung von Scott Lawton.

Abschiedskonzert für Fritz Pleitgen: Ulrich Harbeckes Sinfonie, gespielt von der Jungen Philharmonie Köln und dem Landes Polizei Orchester NRW, aufgeführt am 22.10.2022 in Köln.

Sinfonie zu Ehren von Fritz Pleitgen

Als der Lew Kopelew Preis für Frieden und Menschenrechte Anfang Juni zum 16. Mal vergeben wurde, erinnerte der Moderator der Veranstaltung und Vorstandsvorsitzender des Lew Kopelew Forum, Thomas Roth, das Publikum daran, dass es die erste Preisverleihung ohne den Mitbegründer des Forums, des ehemaligen WDR-Intendanten Fritz Pleitgen, sein würde.

Am 15. September 2022 war Fritz Pleitgen in Köln verstorben. In ihrem Nachruf schrieb Maria Klassen, Vorstandsmitglied im Lew Kopelew Forum: „Fritz Pleitgen war ein wissbegieriger, einfühlsamer Beobachter und Vermittler, ein hochprofessioneller Journalist mit maximal ethisch moralischem Anspruch, ein resoluter Streiter für Gerechtigkeit, ein Netzwerker und Macher, der auf der Höhe all seiner machtvollen Ämter zu keiner Zeit seine Bodenständigkeit und Menschlichkeit einbüßte, ein Mann mit unerschöpflich gesundem Humor und einem großen Herz am rechten Fleck.“ (Quelle: www.forschungsstelle.uni-bremen.de)

Thomas Roth ergänzte zur Beziehung von Fritz Pleitgen und Lew Kopelew: „Und dort in Moskau hatten sie sich ja dann auch getroffen. Der ehemalige Gulaghäftling Kopelew und der neue Korrespondent Pleitgen. „Lew Kopelew“, so schilderte es Pleitgen, „der Germanist und Humanist aus Kiew war in Breschnjews Sowjetunion eine exotische Erscheinung. Er galt als wandelnde Enzyklopädie. Sein Wissen über russische und westliche Literatur war phänomenal. Wer sich als westlicher Diplomat oder Korrespondent über die Kulturen und die Geschichte der Sowjetvölker informieren wollte, wandte sich an ihn. Er war damals für uns wie Google heute. Nur besser, weil es stimmte, was er uns mitteilte.“ So begann die Freundschaft zwischen den beiden Männern in den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts im damals noch viel graueren Moskau. Sie war nicht ohne Kontroversen, kein Wunder bei den ausgeprägten Charakteren, aber sie war voller Zuneigung füreinander und überdauerte alle Veränderungen und politischen Stürme.“ (Quelle: www.kopelew-forum.de „Dahin wollte keiner…!“)

Zu Ehren von Fritz Pleitgen widmete der Journalist, Schriftsteller und Komponist Ulrich Harbecke, der viele Jahre für den WDR tätig war, eine Sinfonie, die im Rahmen eines Abschiedskonzerts am 22.10.2022 in Köln uraufgeführt wurde.

Es spielte die Junge Philharmonie Köln, verstärkt durch Mitglieder des Landes Polizei Orchesters NRW unter der Leitung von Scott Lawton.

Verleihung des Lew Kopelew Preises am 9. Juni 2024 in Köln. Von links: Alexander Wüerst, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Köln, Preisträger Jewhen Zacharow, Dr. h. c. Gerhart Baum, Bundesinnenminister a.D., Iryna Shum, Generalkonsulin der Ukraine in Deutschland, Preisträgerin Julia Pajewska und Thomas Roth, Vorsitzender des Lew Kopelew Forums. Bildquele: Horst Galuschka

Lew Kopelew Preis für Frieden

und Menschenrechte 2023/24 geht an

Vitali und Wladimir Klitschko,

die Sanitäterin Julia Pajewska (Taira)

und die Menschenrechtsgruppe Charkiw

Feierliche Preisverleihung an Vertreterinnen und Vertreter der Ukraine am 9. Juni 2024 in der Kreissparkasse Köln

Köln, den 9. Juni 2024

Das Lew Kopelew Forum verleiht in diesem Jahr den nach ihm benannten „Preis für Frieden und Menschenrechte 2023/2024“ an Vertreterinnen und Vertreter der Ukraine stellvertretend für das gesamte ukrainische Volk. Geehrt werden der Bürgermeister von Kyjiw (Kiew), Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir Klitschko, ehemalige Weltklasseboxer. Sie kämpfen an ihrem jeweiligen Platz in der Ukraine gegen Putins Armee, die in einem völkerrechtswidrigen Angriffs- und Vernichtungskrieg erbarmungslos gegen die ukrainische Bevölkerung und deren lebenswichtige Einrichtungen samt Infrastruktur vorgeht. Die Brüder Klitschko bleiben wie ihr Präsident trotz Bomben und Raketen in Kyjiw.

Ausgezeichnet wird auch die ukrainische Sanitäterin Julia Pajewska, genannt „Taira“. Sie versorgte Verletzte und rettete Leben im Stahlwerk von Mariupol, dokumentierte die Kriegssituation dort mit ihrer Körperkamera und machte die Aufnahmen unter Lebensgefahr der internationalen Presse zugänglich. Sie überlebte die überaus harte russische Gefangenschaft und Misshandlungen und kam durch Gefangenenaustausch frei. In der Ukraine ist „Taira“ eine weithin geachtete „Heldin des Volkes“.

Die älteste Menschenrechtsgruppe der Ukraine, die „Menschenrechtsgruppe Charkiw“ (Kharkiv Human Rights Protection Group KHPG) gehört ebenfalls zu den diesjährigen Preisträgern. Sie ringt seit 1988 bis heute um die Durchsetzung und das Einhalten der Menschenrechte, unterstützt Binnenflüchtlinge und dokumentiert Fakten und Hinweise auf Kriegsverbrechen, um die Täter sobald wie möglich vor Gericht zu bringen.

Zur Veranstaltung:

Die Veranstaltung wurde eröffnet von Alexander Wüerst, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Köln und stellvertretender Vorsitzender des Lew Kopelew Forums, am 9. Juni 2024 vor rund 400 geladenen Gästen in der Kassenhalle der Kreissparkasse Köln.

Die Preisbegründung und Würdigung der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgte durch Thomas Roth, Vorsitzender des Lew Kopelew Forum e.V., im Gespräch mit Dr. h. c. Gerhart Baum, Bundesinnenminister a.D.

„In Zeiten größter Not und Bedrohung braucht es mutige Vorbilder, die trotz allem den Kampf dagegen aufnehmen und auch in dunkler Stunde und scheinbarer Aussichtslosigkeit darin nicht nachlassen. So wie derzeit Vitali Klitschko, der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw, und sein Bruder Wladimir. Oder die ukrainische Rettungssanitäterin Julia Pajewska, die auch unter schwersten russischen Beschuss im Stahlwerk von Asow aushielt und Menschenleben rettete. Und der Ukrainer Jewhen Zacharow, der sich seit Jahrzehnten für die Menschenrechte einsetzt und als Direktor der „Kharkiv Human Rights Protection Group“ derzeit unter anderem Kriegsverbrechen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine dokumentiert. Sie alle, die sie für die Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine als Staat kämpfen, werden stellvertretend für die ukrainische Bevölkerung mit dem „Lew Kopelew Preis für Frieden und Menschenrechte“ ausgezeichnet. Sie verteidigen dabei auch die Heimat des bei Kyjiw geborenen Lew Kopelew, der 1982 von den damals sowjetischen Behörden zwangsweise ausgebürgert wurde und 1997 im Kölner Exil verstarb“, sagte Thomas Roth, Vorsitzender des Lew Kopelew Forums, bei seiner Preisbegründung.

Die musikalische Untermalung gestalten ein deutsch-ukrainisches Trio unter der Leitung des preisgekrönten Pianisten Yaromyr Bozhenko, der Violonistin Olga Glibovych und des Cellisten Emanuel Matz. Des Weiteren tritt die ukrainische A-cappella Band „Dyvyna“ in der Zusammensetzung der fünf Sängerinnen Yuliia Kulinenko, Christina Kramer, Yana Fitsa, Svitlana Medvedieva und Vira Mikulina auf. Zu seinem Repertoire gehören ukrainische Volkslieder verschiedener Genres, welche die Sängerinnen bei ethnographischen Expeditionen in der Ukraine kennengelernt haben.

Belarussische Oppositionspolitikerin Veronika Tsepkalo in Deutschland

Anfang Mai besuchte die belarussische Oppositionspolitikerin Veronika Tsepkalo Deutschland. Auf Einladung des Bildungsbüros der StädteRegion Aachen und der Stiftung „Internationaler Karlspreis“ hielt sie einen Vortrag in Stolberg. Diese Gelegenheit nutzte das Lew Kopelew Forum zur Überreichung der Urkunde des Lew-Kopelew-Preises. 2021 gehörte Tsepkalo zusammen mit Swetlana Tichanowskaja und Maria Kalesnikava zu den Preisträgerinnen. Aufgrund der Pandemie konnte die Urkunde jedoch erst jetzt persönlich überreicht werden.

In ihrem Vortrag erinnerte Tsepkalo an das Schicksal der politischen Gefangenen in Belarus, Maria Kalesnikava, Sergei Tichanowski und Wiktor Babariko, von denen es seit über einem Jahr keine Nachrichten gibt. Sie rief die Anwesenden dazu auf, sich an der anstehenden Europawahl zu beteiligen und so die Demokratie in der Europäischen Union zu stärken.

An das Europäische Parlament gerichtet, formulierte Tsepkalo deutliche Forderungen zur Unterstützung der belarussischen Zivilbevölkerung: Das Parlament solle den Internationalen Strafgerichtshof auffordern, ein Strafverfahren gegen Lukaschenko zu eröffnen – wie es bereits gegen Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine läuft. Zudem müsse die Grenze zwischen der Europäischen Union und Belarus vollständig geschlossen werden. Das würde Lukaschenko wirtschaftlich unter Druck setzen und wäre ein harter Schlag gegen Russland, da trotz der Sanktionen weiterhin Waren über die Grenze nach Russland gelangen.

Vor ihrem politischen Engagement studierte Veronika Tsepkalo internationale Beziehungen und Wirtschaft und arbeitete für Microsoft. Nachdem ihr Ehemann Valerij Tsepkalo, Mitgründer und Leiter des belarussischen Silicon Valley „Belarus Hi-Tech Park“, im Jahr 2020 nicht als Kandidat zur Präsidentschaftswahl zugelassen wurde und das Land verlassen musste, trat Tsepkalo anstelle ihres Mannes zusammen mit Swetlana Tichanowskaja und Maria Kalesnikava gegen das Lukaschenko-Regime an. Auch sie lebt heute im Exil.

Kölner Lew Kopelew Forum „in Russland unerwünschte Organisation“

Das russische Justizministerium hat auf seiner Webseite das „Lew Kopelew Forum“ zur „in Russland unerwünschten Organisation“ erklärt. Das Lew Kopelew Forum haben Freunde und Weggefährten nach dem Tod des russischen Bürgerrechtlers und ehemaligen Gulaghäftlings Lew Kopelew vor über 25 Jahren in Köln gegründet. Darunter Persönlichkeiten wie Marion Gräfin Dönhoff und der ehemalige Intendant des WDR, Fritz Pleitgen. Mit der Ernennung des Forums zur „unerwünschten Organisation“ durch die russischen Behörden schließt sich damit leider ein trauriger historischer Kreis.

Lew Kopelew trat beim Vorrücken der Sowjetarmee gegen Ende des Zweiten Weltkrieges für die Schonung der deutschen Zivilbevölkerung ein. Das trug ihm „wegen Mitleid mit dem Feind“ die Verurteilung durch die sowjetische Militärgerichtsbarkeit und 10 Jahre Haft im Gulag ein. Dort lernte er unter anderem den späteren Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn kennen. 1981 wurde Lew Kopelew zusammen mit seiner Frau Raissa Orlowa durch die sowjetischen Behörden zwangsausgebürgert und lebte als enger Freund von Heinrich und Annemarie Böll und vielen anderen bis zu seinem Tod 1997 im Kölner Exil.

In zahlreichen Veranstaltungen bewahrt das „Lew Kopelew Forum“ seitdem das demokratische Erbe des großen Humanisten und Schriftstellers Lew Kopelew.

Bereits seit einiger Zeit hat Moskau eine inzwischen lange Reihe von Stiftungen und Vereinen zu „in Russland unerwünschten“ Organisationen erklärt. Darunter neben anderen die „Heinrich Böll Stiftung“, die „Friedrich Ebert Stiftung“, die „Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO)“. Letztere gibt seit vielen Jahren die auch in der nationalen wie internationalen, Fachwelt überaus renommierte Zeitschrift „Osteuropa“ heraus. Ebenfalls dazu gehört die ehemalige Organisation „Deutsch-Russischer Austausch“, die heute als „Austausch. Für eine europäische Zivilgesellschaft“ geführt wird.

„Russland gehört zu Europa!“ - das war und blieb die Position Lew Kopelews bis zu seinem Tod 1997. Unermüdlich setzte er sich bis dahin für die deutsch-russische Verständigung auf allen Ebenen, für Menschenrechte und Demokratie in Russland und anderswo ein. Vor diesem Hintergrund darf man davon ausgehen, daß er die jetzige Entwicklung wohl als eine zweite Ausbürgerung aufgefaßt hätte.

Alexej Nawalny - Tod für die Freiheit

Mit Bestürzung und Empörung reagiert das Lew Kopelew Forum und alle Menschen, die mit ihm nicht nur in Deutschland verbunden sind, auf die Nachricht vom Tod Alexej Nawalnys. „Das Regime Putin, das in einem skrupel- und erbarmungslosen Vernichtungskrieg täglich Feuer und Tod über die Menschen in der Ukraine bringt, hat nun auch das Leben des bekannten und mutigen Putinkritikers Nawalny auf dem Gewissen“, so Thomas Roth, Vorsitzender des Lew Kopelew Forums.

Dem ersten Versuch seiner staatlich organisierten Ermordung während eines Fluges in Russland durch Gift entkam Nawalny noch. Nach medizinischer Behandlung in Deutschland kehrte er nach Russland zurück. Die Rückkehr in die Hände des Regimes Putin hat er in einem Gefängnis im russischen Norden nun nicht überlebt. Dimitrij Muratow, russischer Journalist, ehemaliger Chefredakteur der in Russland inzwischen verbotenen Zeitung „Novaja Gazeta“ und Friedensnobelpreisträger, bezeichnet seinen Tod heute als „Mord“. Nicht anders der lettische Staatschef Edgars Rinkevics: „Das ist eine Tatsache und etwas, das man über das System wissen sollte“, veröffentlichte er heute als Reaktion in einem online Dienst.

Der ehemalige Gulaghäftling Lew Kopelew, der als Bürgerrechtler und Oppositioneller 10 Jahre im sowjetischen Straflager verbringen mußte bevor er schließlich 1981 ins Kölner Exil zwangsausgebürgert wurde, hätte die Umstände des Todes von Nawalny und seine Ursache nicht anders beurteilt. Auch er war eine starke und furchtlose Stimme für Freiheit und Demokratie.

Nawalny, Kopelew und viele andere waren mutige Stimmen der Freiheit. Das ist für das Lew Kopelew Forum nun noch mehr Verpflichtung, uns für diese Werte einzusetzen. Überall.

Wir trauern und erinnern an Alexej Nawalny, unter anderem mit dem Video unserer Diskussion "Alexej Nawalny und die neue Protestwelle in Russland" mit Ina Ruck, Sabine Adler und Thomas Roth, die vor drei Jahren, am 16.02.2021 stattfand.

LEW-KOPELEW-PREIS

für Frieden und Menschenrechte 2023 / 24

„Im Kampf für Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine“

Lew Kopelew, bei der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw geboren und dort aufgewachsen, kämpfte zeit seines Lebens unermüdlich für den Frieden und die Menschenrechte. Wir sind sicher er stünde heute engagiert an der Seite der Ukraine, seiner Heimat.

Dort verteidigt das mutige ukrainische Volk Demokratie, Menschenrechte und seine Freiheit gegen die russische Aggression. Es kämpft für eine friedliche gemeinsame Zukunft mit den freien Völkern Europas. Das war auch Kopelews Kampf.

Der „Lew-Kopelew-Preis für Frieden und Menschenrechte“ 2023 / 24 geht deshalb als Vertreter des gesamten ukrainischen Volkes an

- den Bürgermeister von Kyjiw, Vitali Klitschko und an seinen Bruder Wladimir Klitschko.

- die Sanitäterin Julia Pajewska, Deckname „Taira“, und an

- die „Menschenrechtsgruppe Charkiw“ (Kharkiv Human Rights Protection Group KHPG)

Die Brüder Klitschko, ehemalige Weltklasseboxer, kämpfen an ihrem jeweiligen Platz in der Ukraine gegen Putins Armee, die in einem völkerrechtswidrigen Angriffs- und Vernichtungskrieg erbarmungslos gegen die ukrainische Bevölkerung und deren lebenswichtige Einrichtung samt Infrastruktur vorgeht. “Wir sehen unsere Zukunft als Teil der europäischen Familie. Es geht auch um die demokratische Zukunft Europas, zu dem wir gehören,“ sagen sie. Man verteidige nicht nur die Ukraine, sondern auch die gemeinsamen Werte. Die Gebrüder Klitschko blieben wie ihr Präsident in Kyjiw - trotz russischer Bomben und Raketen. Ganz im Sinne Lew Kopelews sind sie Kämpfer für Demokratie, Menschenrechte, Freiheit und eine gemeinsame europäische Zukunft.

Vitali und Wladimir Klitschko verteidigen damit auch Lew Kopelews Heimat. Kopelew wurde in Kyjiw geboren und verbrachte dort seine Kindheit. In Charkiw ging er zur Schule, heiratete und studierte dort. Als Major der Sowjetarmee kämpfte er gegen die deutsche Wehrmacht, die in einem grausamen Vernichtungsfeldzug die ganze Ukraine, damals Teil der Sowjetunion, verwüstete. Weil Kopelew sich beim Vormarsch nach Westen in Ostpreußen als Offizier der Roten Armee für die Schonung der deutschen Zivilbevölkerung und gegen sowjetische Marodeure einsetzte, verurteilte ihn die sowjetische Militärgerichtsbarkeit zu 10 Jahren Lagerhaft im Gulag. 1981 wurde der Bürgerrechtler Kopelew, Verfechter von Freiheit und Demokratie, zwangsausgebürgert. Sein guter Freund Heinrich Böll unterstützte ihn im Kölner Exil. Ihre Freundschaft hielt bis an Bölls Lebensende.

Ebenfalls mit dem „Lew-Kopelew-Preis für Frieden und Menschenrechte“ wird die ukrainische Sanitäterin Julia Pajewska, genannt „Taira“, ausgezeichnet. Sie versorgte Verletzte und rettete Leben im belagerten Mariupol, dokumentierte die Kriegssituation dort mit ihrer Körperkamera und machte die Aufnahmen heimlich der internationalen Presse zugänglich. Von russischen Besatzern verhaftet konnte sie nach drei Monaten überaus harter Gefangenschaft und Misshandlungen gegen russische Soldaten ausgetauscht werden. In der Ukraine ist „Taira“ eine weithin geachtete „Heldin des Volkes“.

Ausgezeichnet wird ebenso die ukrainische „Menschenrechtsgruppe Charkiw“ (Kharkiv Human Rights Protection Group KHPG). Als älteste Menschenrechtsgruppe der Ukraine ringt sie seit 1988, also noch zu sowjetischer Zeit, bis heute um die Durchsetzung und das Einhalten der Menschenrechte. Seit 2014 wurde zunächst der Osten des Landes und die Krim, ab dem 24. Februar 2022 durch den russischen Überfall die ganze Ukraine in ein Kriegsgebiet verwandelt. Die Charkiwer Menschenrechtsgruppe unterstützt seitdem Binnenflüchtlinge und dokumentiert so gut wie möglich Fakten und Hinweise auf Kriegsverbrechen, um die Täter sobald wie möglich vor Gericht zu bringen.

Der Lew-Kopelew-Preis wird seit 2001 vom Lew Kopelew Forum e.V. in unregelmäßigen Abständen in Köln verliehen und ist nicht dotiert.

Премія ім. ЛЕВА КОПЕЛЕВА

«За мир та права людини» за 2023 / 2024 рік

«У боротьбі за свободу та незалежність України»

Лев Копелев, який народився та виріс у столиці України Києві, присвятив своє життя боротьбі за мир та права людини. Ми впевнені у тому, що сьогодні він би рішуче став на захист України, своєї Батьківщини.

На його Батьківщині мужній український народ захищає демократію, права людини та власну свободу проти російської агресії. Він бореться за мирне спільне майбутнє разом з вільними народами Європи. За це також боровся і Лев Копелев.

Тому у 2023-2024 році Премією ім. Лева Копелева «За мир та права людини» відзначається український народ та зокрема його наступні представники і представниці:

- Міський голова Києва Віталій Кличко та його брат Володимир Кличко

- Парамедикиня Юлія Паєвська, псевдонім «Тайра», та

- Харківська правозахисна група (Kharkiv Human Rights Protection Group KHPG)

Брати Кличко, багаторазові чемпіони світу з боксу, борються в Україні проти путінської армії, яка, порушуючи усі норми міжнародного права, веде безжальну війну проти українського населення та намагається знищити інфраструктуру життєзабезпечення в Україні. «Ми бачимо наше майбутнє в сім’ї європейських народів. Йде боротьба за демократичне майбутнє Європи, до якого належимо і ми», говорять брати Кличко. Українці захищають не лише Україну, а й спільні загальнолюдські цінності. Брати Кличко, як і Президент України, залишилися у Києві – незважаючи на російські бомбардування та ракетні обстріли. Так само як і Лев Копелев, вони є борцями за демократію, права людини, свободу та спільне європейське майбутнє.

Захищаючи Україну, Віталій та Володимир Кличко захищають і Батьківщину Лева Копелева. Копелев народився у Києві і провів там дитинство. У Харкові він ходив до школи, одружився і навчався в Університеті. Під час Другої світової війни він у званні майора радянської армії боровся проти німецького Вермахту, який окупував та спустошив Україну, що тоді належала до Радянського Союзу. Наприкінці війни, коли Червона Армія просувалася на Захід і дісталася Східної Пруссії, офіцер Копелев намагався захищати німецьке цивільне населення від убивств і насильства, а також від грабежів радянських мародерів, за що був засуджений військовим трибуналом до 10 років ув’язнення у таборах ГУЛАГу. У 1981 році дисидент та правозахисник Копелев, який боровся за свободу та демократію, був примусово позбавлений радянського громадянства. Його друг Генріх Белль підтримував його під час вигнання та вимушеного перебування у Кельні. Міцна дружба зв’язувала їх до кінця життя.

Також Премією ім. Лева Копелева «За мир та права людини» відзначається українська парамедикиня Юлія Паєвська, відома під псевдонімом «Тайра». Вона допомагала пораненим та рятувала життя під час облоги Маріуполя, знімала події за допомогою нагрудної камери та передала відзнятий відеоматеріал міжнародним журналістам. Тайру взяли у полон російські окупанти. Після трьох місяців катувань та знущань у в’язниці її обміняли на російських військовополонених. В Україні Тайра є справжньою народною героїнею, яка заслужено користується пошаною та любов’ю всіх українців.

Лауреатом Премії Копелева за 2023 рік також є Харківська правозахисна група (Kharkiv Human Rights Protection Group KHPG). Будучи найстарішою правозахисною групою України, вона, починаючи з 1988 року, тобто ще з радянських часів, бореться за визнання та дотримання прав людини. Після 2014 року Схід України та Крим, а з 24 лютого 2022 року вся країна перетворилася через російську навалу на арену бойових дій. Харківська правозахисна група надає підтримку внутрішнім біженцям та збирає факти і свідчення про воєнні злочини, щоб якомога швидше притягти злочинців до суду.

Премія ім. Лева Копелева вручається Форумом Лева Копелева в Кельні, починаючи з 2001 року, і не дотується.

Wo ist Maria Kalesnikava???

Seit sieben Monaten fehlt von der belarusischen Oppositionspolitikerin Maria Kalesnikava jegliches Lebenszeichen. Marias Schwester hat uns folgende Zeilen geschrieben:

It has been more than 3 years since Maria Kalesnikava's detention. A year ago, we could not even imagine that her isolation would reach the stage where Maria's relatives have not received any letters, calls or visits for more than 7 months, lawyers are denied meetings which is explained by "no application for a meeting" from Maria.

Auch von Viktor Babariko, Sergej Tichanowski und anderen bekannten inhaftierten belarusischen Oppositionellen gibt es seit Monaten kein Lebenszeichen und ihr Schicksal bleibt unbekannt. Wir dürfen diese mutigen Menschen nicht aus dem Blick verlieren!

Die Familie und Freunde von Maria Kalesnikava haben einen Protestbrief verfasst und bitten um unsere und Ihre Unterstützung. Wir rufen alle auf, den Protestbrief zu unterzeichnen und ihn weiter zu verbreiten. Den Brief gibt es in der Post- und in der Email-Variante. Weitere Details finden Sie unter dem folgenden Link:

https://freemaria.de/en/

@kalesnikava

#freemaria

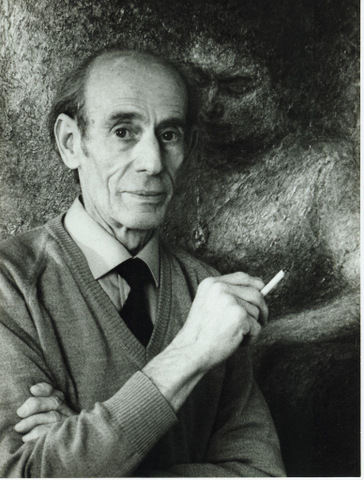

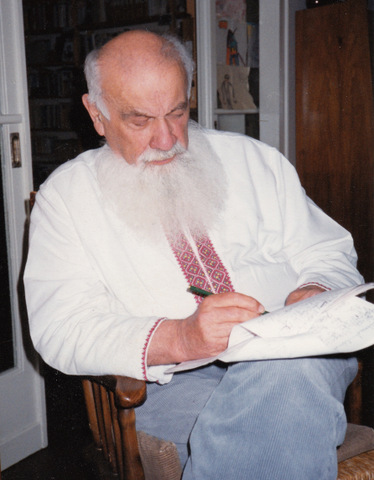

Boris Birger

hätte am 1.4.2023 sein 100. Jubiläum gefeiert

Boris Birger, Künstler und Dissident, hätte am 1.4.2023 sein 100. Jubiläum gefeiert. Er war ein enger Freund und Mitstreiter Lew Kopelews.

Über sein Leben und Wirken können Sie unter dem folgenden Link nachlesen:

www.forschungsstelle.uni-bremen.de

Bildquelle: FSO 01-003 Kopelev/Orlova

In memoriam Karl-Heinz Korn

Am 2.02.2023 wäre unser Mitbegründer und ehemaliger Vorstandsmitglied Karl-Heinz Korn 70 geworden.

Über Karl-Heinz Korn und seine Rolle im Leben Lew Kopelews können Sie gerne hier nachlesen: karlheinzkorn.wordpress.com

Jetzt ist der Moment:

Der Ukraine helfen, diesen Kriegswinter zu überstehen!

Die Niedertracht kennt immer noch Steigerungen. Nachdem Putins Plan, die Ukraine militärisch zu zerschlagen und als eigenständige Nation auszulöschen, am entschlossenen, von der ganzen ukrainischen Gesellschaft getragenen Widerstand gescheitert ist, soll nun das Land durch die Zerstörung seiner lebenswichtigen Versorgungsstrukturen – insbesondere des Energiesystems - in die Knie gezwungen werden. Die in Tschetschenien und Syrien erprobten Methoden eines Vernichtungskriegs gegen die Zivilbevölkerung, exemplarisch an Grosny und Aleppo exekutiert, werden jetzt auf die freie Ukraine im Ganzen angewandt. Die Bombardierung der Wohnquartiere, die gezielte Zerstörung der Lebensbedingungen von Millionen Menschen, die Ermordung von Zivilisten, die Vergewaltigungen und Deportationen verstoßen bereits heute gegen die Völkermordkonvention der Vereinten Nationen.

Nun steht der Winter bevor. Schon jetzt kann man sehen, was es bedeutet, wenn Heizung, Licht und Elektrogeräte ausfallen, es kein Trinkwasser mehr gibt, Fenster nicht ersetzt werden können, wenn Städte im Dunkel versinken, Schulen und Kindergärten schließen müssen, Krankenhäuser ihre Patienten nicht mehr behandeln können und Betriebe ihre Arbeit einstellen müssen. Seit Beginn des neuerlichen russischen Angriffs mussten bereits mehr als 14 Millionen Menschen ihr Zuhause verlassen, weitere Millionen sollen zur Flucht gezwungen werden.

Gelänge es Putin, die Ukraine in den Zusammenbruch zu treiben, gerieten auch die europäische Sicherheitsordnung, die Europäische Union und das transatlantische Bündnis ins Wanken. Dann ist kein Land im ehemaligen Machtbereich der Sowjetunion mehr sicher, die antidemokratischen Kräfte bekommen Auftrieb und das Völkerrecht liegt in Trümmern.

Aus diesem Grunde ist die Unterstützung der zivilen und militärischen Widerstandskraft der Ukraine nicht nur eine moralische Pflicht. Sie liegt vielmehr in unserem ureigenen Interesse.

Wie können wir dazu beitragen, damit die Ukraine diesen Winter durchstehen kann?

- Jede/r einzelne kann für die Ukraine spenden.

- Humanitäre Hilfsorganisationen können ihr Engagement für die Ukraine verstärken.

- Städte können bilaterale Unterstützung für ukrainische Partnerstädte leisten.

- Betriebe können lebenswichtig benötigtes technisches Gerät, Generatoren, Fahrzeuge, Baumaterial und Kraftstoffe bereitstellen.

- Bundesregierung und EU müssen ihre finanzielle und militärische Hilfe aufstocken: Die Ukraine braucht dringend Nothilfe, und sie braucht nicht minder dringend moderne Waffen, um ihre Städte zu schützen und die Invasionstruppen zurückzudrängen.

Am 10.Dezember ist der Internationale Tag der Menschenrechte, begründet von den Vereinten Nationen im Jahre 1948. In diesen Tagen denken wir ganz besonders an die um ihre Würde und ihre Freiheit kämpfenden Menschen in der Ukraine und ebenso im Iran. Wir wollen an diesem Tag an die Welle der Solidarität anknüpfen, die nach Beginn der russischen Invasion durch unser Land ging. Kommunen, Medien, Stiftungen, karitative Organisationen, Unternehmen, Kulturinstitute und Hunderttausende Bürger haben reagiert auf das, was seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs undenkbar erschien. Diesen Geist der Solidarität gilt es, ungeachtet aller Härten bei uns, jetzt wiederzubeleben. Nichts wäre für die Ukraine gefährlicher als eine schleichende Ermüdung der westlichen Öffentlichkeit und Politik.

Putins Katastrophenstrategie darf nicht aufgehen! Die von der ukrainischen Friedensnobelpreisträgerin Olexandra Matwijtschuk zitierte Parole „Für unsere und für eure Freiheit!“ gilt auch umgekehrt: „FÜR EURE UND FÜR UNSERE FREIHEIT!“

SPENDEN gehen am besten an eine der schon existierenden Initiativen oder auf den von Präsident Wolodymyr Selensky eingerichteten nationalen Spendenfonds UNITED24

���� https://u24.gov.ua/

Erstunterzeichner/innen:

Swetlana Alexijewitsch

Aleida Assmann

Jan Assmann

Martin Aust

Rüdiger Bachmann

Gerhart Baum

Marieluise Beck

Christoph Becker

Jan C. Behrends

Pamela Biermann

Wolf Biermann

Marianne Birthler

Helene v. Bismarck

Werner Bohleber

Christoph Buch

Detlev Claussen

Dany Cohn-Bendit

Dan Diner

Sabine Döring

Tom Enders

Benno Ennker

Sabine Fischer

Rüdiger v. Fritsch

Ralf Fücks

Durs Grünbein

Irene Hahn-Fuhr

Rebecca Harms

Andreas Heinemann-Grüder

Ulrike Herrmann

Richard Herzinger

Christoph Heusgen

Kerstin Holm

Wolfgang Ischinger

Andreas Kappeler

Daniel Kehlmann

Gerald Knaus

Gerd Koenen

John Kornblum

Remko Leemhuis

Claus Leggewie

Anna Leszczynska

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Marianne Leuzinger-Bohleber

Renate Liesmann-Baum

Wolf Lotter

Carlo Masala

Markus Meckel

Eva Menasse

Herta Müller

Bianka Pietrow-Ennker

Jan Plamper

Ruprecht Polenz

Katharina Raabe

Jens Reich

Eva Reich

Hedwig Richter

Thomas Roth

Manfred Sapper

Gwendolyn Sasse

Stefanie Schiffer

Karl Schlögel

Peter Schneider

Bruno Schoch

Ulrich Schreiber

Richard Schröder

Martin Schulze Wessel

Linn Selle

Constanze Stelzenmüller

Sebastian Turner

Andreas Umland

Gert Weisskirchen

Michael Zürn

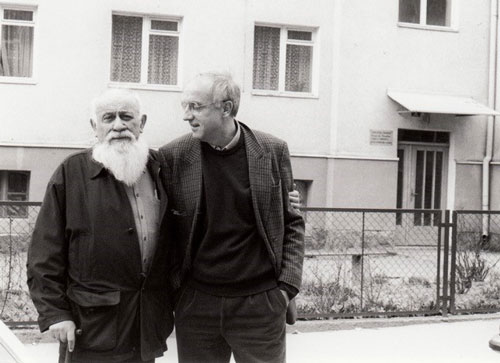

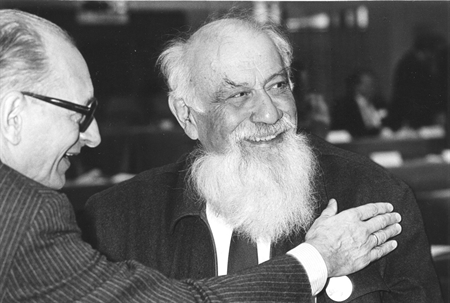

Lew Kopelew und Fritz Pleitgen 1992 in Polen. Bild: Maria Klassen

„Dahin wollte keiner…!“

Fritz Pleitgen, Lew Kopelew und ein völlig unmöglicher Abschied.

Von Thomas Roth.

Auch nach vielen Jahrzehnten ihrer glücklichen Ehe bekam Fritz Pleitgen immer noch ein Funkeln in die Augen und lächelte verschmitzt, wenn er erzählte wie er damals, als alles anfing, seiner reizenden jungen Frau die glückliche Zukunft ausmalte. Es wartete die große weite Welt auf sie, das war sicher. Die Welt wartete auf den engagierten und kommenden Auslandskorrespondenten mit Frau in, sagen wir, Paris oder London oder anderswo, wo es schön ist. „Dass du die Frau eines Auslandskorrespondenten wirst, davon kannst du ausgehen!“, versicherte er seiner Frau lächelnd. Dann folgt eine Pause. Sozusagen der „Cliffhanger“ in seiner Erzählung. „Ich mußte ihr dann sagen, dass es nicht Paris wird, auch nicht London, sondern Moskau!“ Wieder eine Pause während er in die Kamera schaute, der er das alles für eine Dokumentation erzählte. „Das Dumme war, „dahin wollte damals keiner…das galt als finsteres Loch“ und als „aggressiv!“ Dahin ging es also. Von wegen Paris oder London. Wir schreiben das Jahr 1972. Es ist die hohe Zeit des Kalten Krieges. Der kommunistische Staat samt Atomraketen und KGB drohte in der westlichen Wahrnehmung äußerst düster aus dem Osten herüber und hatte alles im Griff. Hatte er das ?

Dort drüben im Osten, in Moskau, lebte ein anderer Mann, der nicht aus Moskau, sondern aus dem ukrainischen Kiew stammte und dort sogar bestens Deutsch gelernt hatte, was sein späteres Leben entscheidend prägen sollte: Lew Sinowjewitsch Kopelew. Begeisterter Kommunist in den jüngeren Jahren, gebildet, Literat und eventuell kommender Schriftsteller. Aber zunächst vor allem Verteidiger der Sowjetunion gegen den mörderischen Überfall der Wehrmacht und des deutschen Faschismus. Als Teil der Roten Armee und als ihr Offizier bewegte er sich nach mehreren Schlachten, unter anderem der zur Verteidigung Moskaus, schließlich im Januar 1945 Richtung Westen auf dem Weg nach Königsberg und Berlin. Doch in Berlin kam er nicht an. Seine Menschlichkeit wurde ihm vorher zum Verhängnis. Er setzte sich für die Schonung der deutschen Zivilbevölkerung in Ostpreußen ein, wurde verhaftet und schließlich wegen „bürgerlichem Humanismus“ und „Mitleid mit dem Feind“ von einem sowjetischen Militärgericht zu zehn Jahren Haft verurteilt. Gulag also.

Erst ein Jahr nach Stalins Tod kam er 1954 frei. Später wurde er zwar rehabilitiert, aber geriet trotzdem in die sich wieder verhärtende sowjetische Repressionsmaschine wegen seiner Sympathie für oppositionelle Bewegungen im Ostblock und für Männer wie Sacharow und andere kritische Intellektuelle. Er war Teil der kleinen „Dissidentenszene“ in Moskau, ein Ausdruck, den Kopelew allerdings nicht mochte. Er sah sich auch später immer (zurecht) als Bürgerrechtler.

Inzwischen war der kleine Taunus 17 m in Moskau angekommen, mit dem Fritz Pleitgen immerhin von Köln nach Moskau gefahren war. Eigentlich ein klassisches „no-go“, oder besser ein „no-drive“. Das machte damals niemand, der bei Verstand war. Jedenfalls niemand aus dem äussersten Westen Deutschlands. Aber einer eben doch - eben weil er bei Verstand war. Beim Pleitgenschen Verstand. Und so begann diese lange Reise von Fritz Pleitgen Richtung Osten, die ihn für den Rest seines Lebens nie wieder los ließ - egal auf welchem Kontinent er gerade lebte. Oder in welcher Führungsetage des WDR er sich aufhielt. Auch in der ganz oben. Bis zur Entdeckung seiner Krankheit reiste er immer wieder nach Moskau. Über viele Jahre hinweg. Und dort in Moskau hatten sie sich ja dann auch getroffen. Der ehemalige Gulaghäftling Kopelew und der neue Korrespondent Pleitgen.

„Lew Kopelew“, so schilderte es Pleitgen, „der Germanist und Humanist aus Kiew war in Breschnjews Sowjetunion eine exotische Erscheinung. Er galt als wandelnde Enzyklopädie. Sein Wissen über russische und westliche Literatur war phänomenal. Wer sich als westlicher Diplomat oder Korrespondent über die Kulturen und die Geschichte der Sowjetvölker informieren wollte, wandte sich an ihn. Er war damals für uns wie Google heute. Nur besser, weil es stimmte, was er uns mitteilte.“

So begann die Freundschaft zwischen den beiden Männern in den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts im damals noch viel graueren Moskau. Sie war nicht ohne Kontroversen, kein Wunder bei den ausgeprägten Charakteren, aber sie war voller Zuneigung füreinander und überdauerte alle Veränderungen und politischen Stürme. Erst der Tod beendete sie. Oder begründete sie neu. Dazu kommen wir gleich.

Da hatten sich also zwei gefunden. Beide waren sie, jeder für sich und dann auch zusammen, eine sehr besondere Mischung aus geradliniger Entschlossenheit, Eigensinn, Temperament und einer tiefen Humanität. Paradoxerweise führte die durchaus hinterhältige Zwangsausbürgerung Kopelews und seiner Frau Raissa durch die Sowjetbehörden Anfang 1981 die beiden Männer nun noch beständiger in Köln zusammen, da Pleitgen ausgangs der 80er Jahre aus den USA zum WDR nach Köln zurückkehrte. Und ein nicht unbedeutender Dritter war auch schon da, der lange vor beiden in Köln lebte und sich unter Widrigkeiten mit Kopelew befreundete als der noch im sowjetischen Moskau wohnte: Heinrich Böll mit seiner Frau Annemarie.

Allesamt mischten sie sich nun getrennt und zusammen ein in das Leben dieser noch etwas verklemmten und irgendwie vernagelten Bundesrepublik Deutschland auf dem Weg in die Moderne. Sie hatten großen Respekt und Achtung voreinander. Bange war keinem von ihnen. Eine Eigenschaft, die Fritz Pleitgen auf dem Weg vom Korrespondenten zum Medienmanager und Intendant des WDR sehr großen Respekt eintrug - besonders bei denen, die das aus der Nähe betrachten durften. Pleitgen war angstfrei und tat was er für richtig hielt. Ich erinnere noch einen Satz von ihm, als es ein durchaus schwieriges Problem zu bewältigen galt :“Dann fahren wir eben Steilwand!“ Er und sein Team fuhren dann Steilwand. Es klappte. Neue Programme entstanden. Scheinbar Unmögliches gelang. Manches ging schief. Ein neuer Fernsehkanal entstand wie Phoenix aus der Asche. Deshalb hieß und heißt er auch „Phoenix“ und sendet bis heute.

Die geneigten Leserinnen und Leser dieser Erinnerungen und dieses „völlig unmöglichen Abschieds“ bemerken sicherlich an dieser Stelle, daß diese Erinnerungen die Tendenz haben, sich in eines oder mehrere Bücher umzuformen. Davon haben Pleitgen wie Kopelew viele vollgeschrieben. Aber das wollen wir hier nicht tun. Ein paar weitere Erinnerungen sind allerdings noch nötig.

War diesem Fritz Pleitgen etwas von dem, was in seinem späteren Leben an beruflichen Überraschungen und beeindruckenden Auszeichnungen dann kam, in die Wiege gelegt? Nein, nichts davon. Er war ein 1938 in Duisburg geborenes Kind des Ruhrgebiets mit fünf Geschwistern. Hunger und Armut kannte er. Und den Krieg. Die Nazis und ihre begeisterten braunen Unterstützer in Millionenzahl hatten das Höllenfeuer entzündet und über Europa gebracht. Pleitgen schildert das so: „Der Krieg begann in Essen sehr früh, weil Essen als Waffenschmiede Ziel von Bombenangriffen der alliierten Streitkräfte war. Und ich kann mich daran erinnern, dass meine erste Wahrnehmung als Kleinkind in diesem Leben Sirenengeheul waren und Flammen.“ Die Hungerwinter, die Evakuierung nach Schlesien und wieder zurück. Als bitterarmes Flüchtlingskind. Die durch die Wirren zeitweise getrennte Familie fand sich wieder zusammen. Als das Höllenfeuer langsam ausbrannte war das Ruhrpottkind Fritz sieben Jahre alt. Jetzt schon mit Erfahrungen ausgestattet, die für ein ganzes Leben gereicht hätten, um wieder auszuheilen.

Aus all den Hindernissen und Widrigkeiten des Anfangs machte er viel. Und vieles davon hat ihn selbst überrascht. Karrierestufen hat er nicht geplant. Wer ihn beobachten durfte weiß das. Und so hat er es auch selbst geschildert. Karrierestufen sind ihm eher „passiert“. So wurde er zu seiner Überraschung 1977 von Moskau nach Ostberlin versetzt, obwohl er die DDR nicht mochte. Umgekehrt war das genauso. Die Stasi kümmerte sich um ihn. Sie verdrahtete kräftig Wohnung und Büro. Und umgab ihn mit sogenannten „IMs“. Das konnte er später nachlesen.

Aus den USA bat ihn sein Sender zurück, denn der brauchte einen Chefredakteur. Später, auch das eine Überraschung für ihn, die sein Intendant Friedrich Nowottny ihm ausgerechnet bei einem gemeinsamen Besuch in Moskau eröffnete, brauchte der Sender einen Hörfunkdirektor und schließlich dann einen Intendanten. Fritz Pleitgen war da und gab zurück für das, was er bekommen hatte. So sah er das. Und aus meiner Sicht prägte genau diese Haltung die tiefe Freundschaft zwischen ihm und Lew Kopelew. Sie beanspruchten sich gegenseitig, aber sie gaben sich auch enorm viel.

Fritz Pleitgen lernte vor vielen Jahren in Moskau zum Beispiel durch Kopelew einen ihm bis dahin völlig unbekannten Arzt kennen, der bedauerlicherweise allerdings schon über 150 Jahre tot war. Pleitgen schildert das so: „Schon bei unserer ersten Begegnung fragte er mich, was ich von Friedrich Josef-Haass wußte. Zu seinem nicht geringen Entsetzen musste ich ihm gestehen, dass ich von dem Friedrich Joseph-Haass noch nichts gehört hatte….Das muss anders werden, knurrte Kopelew und erzählte mit Hingabe von den menschenfreundlichen Taten des „Heiligen Doktors von Moskau“, der Epidemien gestoppt habe und sich bis zur Selbstaufopferung um die Ärmsten der Armen, insbesondere um die Sträflinge gekümmert hätte….“

Pleitgen interviewte Kopelew auf dem entsprechenden Moskauer Friedhof am Grab des „Doktors“. Der daraus entstandene Fernsehbericht trug sehr entscheidend dazu bei, dass der Name des Doktors, der im vorletzten Jahrhundert von Bad Münstereifel nach St Petersburg und schließlich nach Moskau gereist war und ab dann in Russland lebte, in Deutschland überhaupt erst (wieder) bekannt wurde. Vom „Deutsch-Russischen Forum“ wurde schließlich der „Friedrich Joseph-Haass Preis“ gestiftet, den Fritz Pleitgen 2017 in Berlin verliehen bekam. Gewissermaßen als einen weiteren fernen Gruß des 1997 in Köln verstorbenen und nun neben seiner Frau Raissa auf einem Moskauer Friedhof in seiner Urne ruhenden Lew Kopelew. Es scheint aber, als hielte er dort einfach nicht still.

Das kann er auch gar nicht. Denn Fritz Pleitgen gründete zusammen mit anderen Freunden und Weggefährten Kopelews nach dessen Tod das „Lew-Kopelew-Forum“ in Köln, um das Andenken und die demokratischen und humanistischen Ideale Kopelews, die auch seine eigenen waren, zu ehren und für die Zukunft zu wahren. Im Tod also erhielt die Freundschaft eine neue Grundlage. Und genau deshalb können Sie zum Beispiel diese Erinnerungen hier an dieser Stelle in genau diesem Augenblick auf genau dieser Website des Lew Kopelew Forums lesen.

Fritz Pleitgen war lange Vorsitzender unseres gemeinnützigen Vereins und seit knapp fünf Jahren Ehrenvorsitzender. Auch während seiner Krebserkrankung, die er selbst öffentlich machte, kümmerte er sich und war neugierig, was wir denn im Forum alles so treiben. Das war zum letzten Mal so wenige Wochen vor seinem Tod als ich ihn zuhause besuchte. Stillstand war Pleitgens Sache nicht. Die Sache von Kopelew ebenso wenig. Also ist es auch nicht unsere.

Es bedeutete vielleicht sogar so etwas wie eine persönliche Tragik, dass Fritz Pleitgen die Entfesselung des ungeheuerlichen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine durch den vom Autokraten zum Diktator bis zur Kenntlichkeit gewandelten Putin und seine Unterstützer noch miterleben mußte. Pleitgens Anliegen war immer die Aussöhnung besonders mit Russland und den Staaten der Sowjetunion, in denen die deutsche Kriegsmaschine, die Einsatzgruppen und die SS so furchtbar gewütet hatten. Nun mußte er an seinem Lebensende noch mit ansehen, wie ein ehemaliger KGB Agent all das vermutlich auf Jahrzehnte hinaus brutal, blutig und skrupellos zerschlug und tausende Menschen deshalb starben. Und sterben werden sehr wahrscheinlich noch viel mehr. Aber Pleitgen scheute sich nicht, das in seinen letzten Radio- und Fernsehinterviews auch klar und direkt auszudrücken: „Putin ist ein Kriegsverbrecher!“

Nun nur noch eine tatsächlich abschließende Bemerkung bei diesem in Wahrheit „völlig unmöglichen Abschied“:

Wie bereits erwähnt überwachten die charakterlosen und hinterhältigen Hohlköpfe von der Firma „Horch und Greif“, also der Stasi, Pleitgen natürlich während seiner Zeit als Korrespondent in der DDR. Und sie gaben ihm damals einen Namen, den er später vorfand - prangend auf seiner Stasiakte. Sie nannten ihn „Tiger“. Ach, wenn diese Hohlköpfe auch nur im Ansatz gewußt hätten wie recht sie hatten!

Nun hat sich der Tiger schlafen gelegt.

Welch eine Trauer.

Für das Lew Kopelew Forum

Thomas Roth, Vorsitzender

Der Nachruf für Fritz Pleitgen von der Vorständin des Lew Kopelew Forums Maria Klassen auf der Seite der Forschungsstelle Osteuropa in Bremen

Krieg in Europa. Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen

Der Krieg in der Ukraine hat tiefgreifende Folgen für uns alle – jetzt, aber vor allem in der Zukunft. Diese Folgen stehen bei der Konferenz “Krieg in Europa“ (16./17. Juni in Bonn) im Mittelpunkt. Expert*innen aus sechs Ländern diskutieren die Auswirkungen des Krieges und analysieren, was diese auf lange Sicht für uns alle bedeuten.

Im Zentrum der Konferenz stehen die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen des Krieges. Wir alle spüren sie bereits jetzt: Hunderttausende Geflüchtete werden in Deutschland und der EU aufgenommen, die (Energie)preise steigen, Finnland und Schweden geben ihre jahrzehntelange Neutralität auf und streben in die NATO. Damit sind nicht unerhebliche Herausforderungen verbunden, die auf der Tagung diskutiert werden.

Dazu hat die DGO renommierte Expert*innen aus der Ukraine, Deutschland, Belarus, Russland, Tschechien und Estland eingeladen, die das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Fachleute aus den Geschichts- Politik- und Wirtschaftswissenschaften sind dabei ebenso vertreten wie Schriftsteller*innen, Philosoph*innen und Journalist*innen.

Wir bedanken uns bei der Deutschen Stiftung Friedensforschung für die finanzielle Förderung der Jahrestagung.

Konferenz: Krieg in Europa. Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen

Datum: 16.06., 18:00 Uhr bis 17.06.2022, 17:30 Uhr

Ort: Gustav-Stresemann-Institut e.V.

Europäische Tagungs- und Bildungsstätte

Langer Grabenweg 68

53175 Bonn

Sprache(n): Deutsch und Englisch, simultan gedolmetscht

Anmeldung unter: https://dgo-online.org/kalender/berlin/2022/krieg-in-europa/

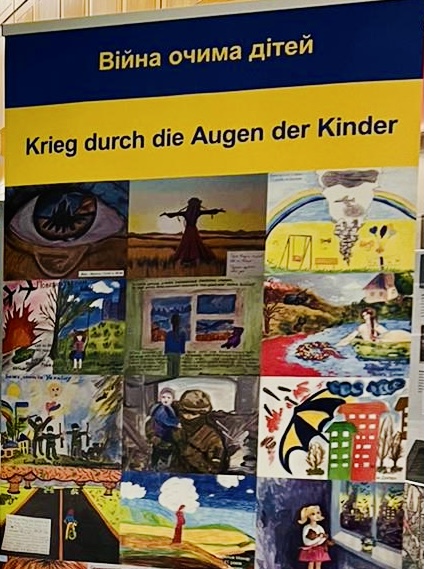

Wie ukrainische Kinder den Krieg erleben

Kreissparkasse Köln zeigt Ausstellung mit Zeichnungen ukrainischer Kinder vom 18.5. bis zum 10.6.2022 in der Kassenhalle am Kölner Neumarkt

Köln, den 18. Mai 2022

Ein Panzer beschießt ein Haus, und die Sonne weint. Graue Bomben fallen aus einem Flugzeug auf die Stadt. Ein trauriges Mädchen erinnert sich an blühende Gärten. Es sind intensive Bilder vom Krieg in der Ukraine, von der psychischen und physischen Not, dem Entsetzen der Menschen, welche die ukrainischen Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren gemalt haben. Die Kreissparkasse Köln zeigt vom 18. Mai bis 10. Juni 2022 eine Auswahl von 150 Bildern in ihrer Kassenhalle am Kölner Neumarkt. Zu sehen ist die Ausstellung während der regulären Öffnungszeiten.

Initiiert wurde das Projekt von dem in Deutschland lebenden ukrainischen Softwareentwickler Dr. Grigory Kanovey. Im März telefonierte er mit einer Lehrerin aus seiner Heimatstadt Schostka in der Ukraine, und es entstand die Idee, Schulkinder ihre Gefühle und Gedanken, die sie in dieser harten Zeit erleben, mit Farben und Stift in Form von eigenen Zeichnungen äußern zu lassen. Innerhalb von vier Tagen erhielt Kanovey rund 80 Kinderbilder über die befreundete Lehrerin per E-Mail – und es werden regelmäßig mehr, weitere Schulen anderer ukrainischer Städte, insbesondere Dnipro, beteiligen sich. Mit Hilfe der gesammelten und öffentlich präsentierten Kinderkunstwerke soll die Not der Ukraine möglichst vielen Menschen noch bewusster gemacht werden und die Herzen der Menschen erreichen.

Die Ausstellung findet in Zusammenarbeit mit dem Verein Blau-Gelbes Kreuz e.V. statt. Der Blau-Gelbes Kreuz e.V. ist ein staatlich anerkannter gemeinnütziger Verein mit Sitz in Köln, der Hilfe für die Opfer des Krieges, insbesondere für Kinder, Binnenflüchtlinge, verletzte und stark bedürftige Menschen aus den vom Krieg betroffenen Regionen leistet. So organisiert der Verein beispielsweise Projekte wie „Ferien ohne Krieg“, mit dem Hauptziel, den durch den Krieg in der Ostukraine verletzten und/oder verwaisten Kindern Ferien zu ermöglichen.

Was würde Kopelew dazu sagen?

Zum 110. Geburtstag des Germanisten und Bürgerrechtlers Lew Kopelew

Als das 21. Jahrhundert begann, beklagte der renommierte WDR-Journalist Klaus Bednarz öfters, wie sehr ihm nach vielen Konflikten in der Gesellschaft, insbesondere in Osteuropa die Stimmen eines Heinrich Bölls (1917-1985) und eines Lew Kopelews (1912-1997) fehlen. Diese drei Männer gehörten zwei Generationen an, die eine gemeinsame Frage verband: Wie konnten Deutsche und Russen nach den Gräueltaten des Nazi-Deutschlands, des Holocausts und des Zweiten Weltkriegs wieder zueinander finden?

Vielleicht erinnern sich noch einige Kölner an das 1979 im WDR ausgestrahlte eindrucksvolle Gespräch, das Klaus Bednarz mit Heinrich Böll und Lew Kopelew führte. „Warum haben wir aufeinander geschossen?“ fragten einander der ehemalige Gefreiter der Wehrmacht und der ehemalige Propagandamajor der Roten Armee.

Als Zeitzeugen und Teilnehmer des schrecklichen Zweiten Weltkrieges wollten sie die Nachgeborenen vor der Verführung durch Ideologien jeder Couleur warnen. Die diesen Systemen inhärenten Populismus und die möglichen Manipulationen schürten Feindbildern und führten zu neuen Kriegen.

Am 9. April wäre Lew Kopelew, der gebürtige Kiewer, Germanist und Bürgerrechtler 110 Jahre alt geworden. Zu gerne hätten wir ihn gefragt, was er zum heutigen Krieg gegen die Ukraine sagen würde. Zeit seines Lebens setzte er sich mit ganzer Kraft für ein einiges Europa und ein Russland als selbstverständlicher Teil von Europa ein. Schon einmal hat Kopelew die Zerstörung Kiews erlebt und diese im ersten Band seiner biografischen Trilogie „Und schuf mir einen Götzen“ beschrieben:

„Im Krieg empfand ich mehr als einmal grenzenlosen, unstillbaren Schmerz bei der Nachricht vom Tode mir naher Menschen. Ich kannte Angst und Verzweiflung. Aber nur zweimal konnte ich die Tränen nicht zurückhalten: am 20. September 1941, als ich im Radio den deutschen Wehrmachtsbericht hörte, die triumphalen Worte des Feindes: „Über Kiew weht die Hackenkreuzfahne…“ Und im April 1944, als ich in das befreite Kiew kam und auf dem Kreschtschatik, unserer schönsten Straße, zwischen Schuttbergen und rauchschwarzen Häuserskeletten herumirrte. Ich erinnerte mich an alles und erkannte nichts wieder. Blind von Tränen, sah ich die Passanten nicht.“

Mit dem Eintreten von Gorbatschows Perestroika und dem Fall der Berliner Mauer begann man am Europäischen Haus zu bauen und lebte in der Zuversicht, die Kriege auf diesem Kontinent im 20. Jahrhundert zurückgelassen zu haben.

Doch nun führt Putins Russland einen Angriffs- und Vernichtungskrieg gegen die Ukraine, verletzt nach der Annexion der Krim 2014 abermals das Völkerrecht und spricht der Ukraine die Daseinsberechtigung ab. Kopelew wies bereits im Jahre 1983 in einer Publikation zu ukrainischen Dissidenten in sowjetischen Gefängnissen darauf hin, dass gegen die Ukraine schon seit langem ein politischer und kultureller Kampf geführt wurde:

„Das ukrainische Volk hatte seit mehreren Jahrhunderten einen sehr schweren Kampf gegen fremde Mächte auszufechten, sowohl gegen staatspolitische Gewalten wie gegen Unterdrückung des geistigen kulturellen Lebens. <…>”

Jahrhunderte lang war die ukrainische Sprache unterdrückt oder verboten und die Bevölkerung einer permanenten Zwangsrussifizierung ausgesetzt. Wie kein anderer wusste Kopelew um die Bedeutung der Sprache für die nationale Existenz:

„Die Ukrainer hatten es schwerer, weil ihre Heimat bereits seit dem Mittelalter immer wieder von eroberungswütigen Nachbarn und Eindringlingen in Stücke zerrissen wurde. (…) Vereint wurden sie aber durch die Sprache und noch mehr durch die Literatur, die Poesie.“

Nicht weniger würde Lew Kopelew das Herz zerreißen, dass Putins Politik innenpolitisch in Russland verbrannte Erde hinterlässt. Denn spätestens seit der manipulierten Wiederwahl Putins im Jahre 2011 wurden praktisch alle demokratischen Entwicklungen und Institutionen in Russland schrittweise zerstört. Alle freien und unabhängigen Medien wurden direkt oder indirekt dieses Jahr gezwungen, ihre Arbeit einzustellen. Die erste und älteste NGO Russlands, die Geschichts- und Menschenrechtsorganisation MEMORIAL, ist inzwischen de facto verboten worden. Das Sacharow-Zentrum, welches das Vermächtnis des Physikers, Nobelpreisträgers und Dissidenten Andrej Sacharows fortführte, musste ebenso die Arbeit einstellen. Auch die junge NGO OVD-Info, der einzig verlässliche Hort, der politische Verhaftungen dokumentiert und Anwälte zur Verfügung stellt, ist als Ausländischer Agent gebrandmarkt worden, was die Arbeit beinahe unmöglich macht. MEMORIAL und OVD-Info gehören zu den Lew-Kopelew-Preisträgern, was jedoch im heutigen Russland keinen Schutz vor Verfolgung mehr bietet. Im Gegenteil.

Nun hat Europa über zwei Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Aber auch über 100.000 regimekritische Russen haben wegen der zunehmenden Repression das Land verlassen müssen. Fast auf den Monat genau nach 78 Jahren wurde Kiew wieder bombardiert. Diesmal nicht von den Deutschen, sondern von der russischen Armee auf Befehl Putins.

Solange der Krieg nicht an die unmittelbaren Grenzen Westeuropas herangerückt war, in vermeintlich friedlichen Zeiten, schien die Generation Lew Kopelews zunehmend in Vergessenheit zu geraten. Ihre gebrochenen Biografien, geprägt von der Gewalterfahrung der totalitären Regime, des Zweiten Weltkrieges und dem Scheitern von Lebensentwürfen, schienen für die von der Selbstverständlichkeit des Friedens verwöhnte nun mehr dritte Nachkriegsgeneration Westeuropas obsolet.

Dabei hat sich Butscha schon jetzt in das kollektive Gedächtnis Europas eingebrannt.

Wir können nur vermuten, was heute Kopelew gesagt hätte. Doch 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges meinte er im Gespräch mit dem Osteuropahistoriker Gerd Koenen:

„(…) der Mai 1945 [war] eine unbestreitbare Erlösung: Erlösung vom Schrecken des Krieges, des grausamsten aller Kriege, und von einem totalitären Terrorregime, das die Welt bedrohte. Dagegen war das Kriegsende für die Russen und für die Menschen im Osten, auch für die Ostdeutschen, zwar eine Erlösung, vom Kriege und von der verderblichen Nazi-Herrschaft; aber zugleich war es der Beginn neuer Heimsuchungen. Und die schwerste Niederlage von allen erlitt vielleicht Russland. Jalta bedeutete auch für Russland den nochmaligen Triumph der unumschränkten totalitären Herrschaft Stalins; und zugleich ein Anwachsen des Chauvinismus, des Großmacht-Chauvinismus, nach innen wie nach außen. Heute zeigen sich die Folgen im Zerfall der Sowjetunion, des früheren Ostblocks, im Krieg in Jugoslawien und in dauerhaften wirtschaftlichen und sozialen Krisen.“

Bedrückend prophetische Worte, die im Westen, insbesondere im wiedervereinten Deutschland, wie man heute deutlicher sehen kann, nicht ernst genug genommen wurden. Umso dringender möchte man den heutigen Lesern die Werke von Hannah Arendt und Lew Kopelew als Pflichtlektüre ans Herz legen.

Berlin-Bremen-Köln am 9. April 2022

Maria Birger (Beiratsmitglied des Lew-Kopelew-Forums)

Maria Klassen (Vorstands- und Beiratsmitglied des Lew-Kopelew-Forums)

Lew Kopelews Biografie zum Nachlesen

Wir trauern um unser Beiratsmitglied und Mitbegründerin des Lew Kopelew Forums

Dr. Elisabeth Weber

(16.05.1941 in Hamburg – 31.03.2022 in Köln)

Unser Beiratsmitglied des Lew-Kopelew-Forums Dr. Elisabeth Weber studierte Theaterwissenschaft und Germanistik in Köln, Wien und West-Berlin, promovierte 1969 und wurde in der Studentenbewegung aktiv. Von 1983 bis 2002 wurde sie als Osteuropa-Referentin bei Bundestagsabgeordneten der Grünen und Bundestagsfraktion Bündmis90/Die Grünen tätig.

Im Sommersemester 1982 unterrichtete Elisabeth Weber an der Kölner Universität Deutsch für ausländische Studenten. Damals kam die bereits seit einem Jahr im Exil lebende Philologin und Amerikanistin Raissa Orlowa, die zusammen mit ihrem Mann, dem Germanisten und Bürgerrechtler Lew Kopelew, aus der Sowjetunion ausgebürgert wurde, in den Deutschkurs von Elisabeth Weber. In einem Gedenkartikel über Raissa Orlowa schrieb Elisabeth Weber: „Rajas Aufmerksamkeit scheint mir nicht so sehr meinem Bemühen um verständlichen Deutschunterricht zu gelten, sondern meinem Versuch, den Studenten ein Stück Selbstbewusstsein und Identität zu geben, in einer Situation, wo sie auf die kärglichsten Wortfetzen einer fremden Sprache angewiesen sind.“

Seit Oktober 1982 besuchte Raja zweimal wöchentlich Elisabeth zu Hause, um Privatunterricht erteilt zu bekommen. Aus den Unterrichtsstunden wurden ausgedehnte intensive Gespräche. „Ich merkte, wie es mir Freude zu machen beginnt, Texte herauszusuchen, die Raja gefallen könnten <…>. Umgekehrt merkte ich, dass sie eine Art kleines Erziehungsprogramm für mich verfolgt: Ajtmatow, Rasputin, Iskander, Trifonow. Vergnügt stellen wir fest, dass wir uns gegenseitig erlauben, uns zu beeinflussen. <…> Ich sehe, wie Raja und Lew ein Stück erlebter Geschichte auch in unserem Land an die Oberfläche bringen, das Anfang der achtziger Jahre aus dem öffentlichen Interesse nahezu ausgeklammert war und für jemanden wie mich mit einer rein westlichen Familientradition und einer wenn auch gebrochenen linken Vergangenheit fast unbekannt und in mancher Hinsicht tabu war.“ Bald entwickelte sich zwischen Elisabeth Weber und Raissa Orlowa eine echte Freundschaft.

Seit Beginn der 1980er war Elisabeth Weber in der Friedensbewegung aktiv, die sich für einen „Ost-West-Dialog von unten“ einsetzte. Auf der Suche nach Kontakten zu der osteuropäischen Bürgerrechtsbewegung waren die Kopelews genau die richtige Adresse. Als Elisabeth 1983 von Milan Horaček, dem Bundesabgeordneten der Grünen, ein Angebot bekam, als Osteuropabeauftragte für ihn zu arbeiten, fragte sie Raja um Rat und wurde von ihr ermutigt, weil das wichtig sei. Über jene intensiven Zeiten schrieb Elisabeth Weber in ihrem Artikel „Lew Kopelew als ‚Politikberater‘“: „Mitte der 80er Jahre begann ich, teilweise privat, teilweise im Auftrag der Grünen, zu politischen Gesprächen nach Osteuropa zu fahren, nach Warschau und Prag, nach Budapest, nach Riga und Ende 1988 zum ersten Mal nach Moskau. Jedes Mal hatte ich die verschlüsselten Zettel in der Tasche, mit wem ich mich treffen sollte. <…> Und jedes Mal ergaben sich daraus Ketten weiterer Gespräche und Verabredungen. <…> das konspirative Netz derer aus der demokratischen Opposition, die einander vertrauten, funktionierte erstaunlich reibungslos. Und sobald ich von den Reisen zurückkam, war der erste Besuch der in der Neuenhöfer Allee – erzählen, erzählen, fragen, erklären, zuhören.“

Zusammen mit Lew Kopelew gehörte Elisabeth Weber Ende der 1980er zu den Mitgründern der Heinrich-Böll-Stiftung in Köln. Ab April 1990 leitete sie in Berlin ein Verbindungsbüro der Bundestagsfraktion Die Grünen zur Volkskammerfraktion Bündnis 90/Die Grünen. „Eine wunderbare und intensive Aufgabe“, - schrieb sie. Elisabeth liebte das Wort „intensiv“.

Und so wäre im Jahre 1998, ein Jahr nach dem Tod von Lew Kopelew, die Gründung des Lew-Kopelew-Forums ohne Elisabeths Mitwirken nicht denkbar gewesen. Die Aufgabe des Forums könnte man nicht besser formulieren, als es Elisabeth in dem oben erwähnten Artikel tat: „Das Vermächtnis von Raja und von Lew: Achtung der Menschenrechte, Beendigung von ungerechten und imperialen Kriegen, die Wahrheit über die Vergangenheit aussprechen und öffentlich machen – bleibt eine Verpflichtung auch in einer sich verändernden Welt.“

Viele Jahre war Elisabeth Weber im Lew-Kopelew-Forum nicht nur ein aktives Beiratsmitglied, sondern eine resolute Moderatorin unserer regulären Beirats- sowie Beirats- und Vorstandssitzungen, die penibel genau auf einen ordentlichen und basisdemokratischen Diskussionsablauf aufpasste und uns erst beim TO-Punkt „Verschiedenes“ etwas mehr Lockerheit zugestand. Politische Themen waren ihr Schwerpunkt. Treu und unermüdlich pflegte sie Kontakte zu den ehemaligen ostdeutschen Dissidenten, polnischen Solidarnosc-Freunden, der russischen Menschenrechtsgesellschaft MEMORIAL, organisierte und moderierte viele Veranstaltungen im Forum und darüber hinaus.

Lew Kopelew bezeichnete sich als Brückenbauer zwischen Russland und Deutschland. Ganz in seinem Sinne war Elisabeth Weber eine empathische, aufrichtige und tatkräftige Brückenbauerin zwischen Ost und West.

Fast zwei Jahrzehnte kämpfte Elisabeth auf eine bewundernswerte Weise gegen ihre MS-Erkrankung, der sie auf erstaunlich disziplinierte Art keinen Einflussraum gab, auf ihre vielen Reisen und Begegnungen mit Freunden nicht verzichtete und sich den wachen Geist und ihre kritische Stimme bewahrte. Diese Lebensart war möglich nicht zuletzt dank der wahrlich echten partnerschaftlichen über fünfzig Jahren währenden Beziehung mit ihrem Freund Jürgen Röhler; basierend, versteht sich, auf gegenseitiger Achtung und ohne Trauschein.

Wir trauern um eine überaus authentische, politisch engagierte, für demokratische Werte streitbare Frau, eine treue und immer hilfsbereite Freundin, eine unvergessliche Persönlichkeit, derer wir immer in Dankbarkeit gedenken werden.

Maria Klassen

Bericht von OVD-Info

Die NGO OVD-Info (Lew-Kopelew-Preisträger 2020/21) hat einen Bericht über die russischen Proteste gegen den Krieg in der Ukraine und die Reaktionen des Staates vorgelegt. Sie können die Analyse auf Englisch und auf Russisch nachlesen.

OVD-Info ist die einzige Organisation, die diese Zusammenhänge systematisch aufarbeitet und öffentlich zugänglich macht.

https://reports.ovdinfo.org/no-to-war-en#1

Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine

Ukrainische Staatsangehörige + Familien

Sie können sich zunächst 90 Tage unbeschränkt in Deutschland aufhalten, also in der Regel bis Ende Mai 2022. In diesen 90 Tagen können Sie sich frei in Deutschland bewegen und in Ruhe überlegen, wo Sie längerfristig bleiben wollen.

Sie müssen sich nicht registrieren!

Sie müssen keinen Asylantrag stellen.

Weitere Informationen finden Sie hier: Infoblatt Deutsch

Інформація для біженців з України

Громадяни України та члени їх родин. Ви можете перебувати у Німеччині без будьяких обмежень протягом 90 днів, тобто у більшості випадків до кінця травня

2022 р. Протягом цього часу ви можете вільно пересуватися Німеччиною та вирішити, в якому саме місті ви хотіли б залишитися на більш довгий строк.

Протягом цього часу Ви не зобов’язані реєструватися!